Meine damaligen Bemerkungen muß ich dringend ergänzen.Robert Ketelhohn hat geschrieben:Gerade entdeckt, was ich andernorts mal dazu geschrieben habe:Esperanto hat geschrieben:Hoffentlich ist dieser berühmte Titulus Crucis nicht auch gefälscht.....wenn man das letzte Bild entziffert, kann man lesenRobert Ketelhohn hat geschrieben:

Yschû' Notsrî Melek ha-Yhôdîm

"Jesus Nazarener König der-Juden"

Also ist es nicht gleich mit dem Tetragramm IHWH, weil 2x der Artikel fehlt.Robert Ketelhohn hat geschrieben:Jürgen, du hast ganz Recht: Die Paläographie spielt bei der Beurteilung des titulus crucis natürlich eine zentrale Rolle. Die Zusammenschreibung von Omikron und Ypsilon ist wohl im ersten Jahrhundert durch eine Reihe von Inschriften bezeugt. In den byzantinischen Schriften erscheint sie jedoch erst im sechsten Jahrhundert. Vom zweiten bis zum fünften Jahrhundert gibt es keinerlei Zeugnisse.

Die inschriftlichen Zeugen müßte ich freilich erst mal näher betrachten, bevor ich mir selber ein definitives Urteil bilden kann. Der Text des titulus hat aber noch weitere Auffälligkeiten:

- linksläufigen Text;

- Epsilon statt Eta in „Nazarenus“;

- latinisierende Endung „-us“ statt „-os“;

- „basileus“ analog zum Latein ohne Artikel (das Fragment enthält noch das anlautende Beta; vermutlich auch „Nazarenus“ ohne Artikel, das Wort beginnt jedoch am Rand der fragmentarischen Tafel).

Die Linksläufigkeit spricht für einen jüdischen Schreiber, die Latinismen der griechischen Zeile für jemanden, dem Latein geläufiger war und der jedenfalls aus dem Lateinischen übersetzt hat.

Paläographische Gründe schließen eine Fälschung aus der Zeit der Kreuzauffindung durch Helena Anfang des vierten Jahrhunderts aus. Dies gilt auch noch Ende desselben Jahrhunderts, zu der Zeit also, da Ambrosius uns berichtet, bei der Auffindung sei auch der titulus gefunden worden, und zwar mit der von Johannes überlieferten Inschrift, was vom römischen Fragment bestätigt wird. Da wir ebenso wissen, daß Helena Fragmente des Heiligen Kreuzes nach Rom gebracht hat, liegt die Vermutung nahe, daß darunter eben auch ein Fragment des titulus war.

Jedenfalls gab es diesen titulus. Sollte es sich beim Römer titulus um eine spätere Fälschung handeln, könnte sie den Zweck gehabt haben, das ursprüngliche, womöglich verlorengegangene Fragment zu ersetzen. Das wäre aber reine Spekulation. Wenn der titulus einmal da war, weshalb hätte er verlorengehen sollen? Dafür gibt es keinerlei Anhalt. Im Gegenteil, die Eigenart des titulus spricht dagegen. Weshalb nur ein Fragment? Wer konnte in Rom Hebräisch, oder wer konnte Reste hebräischer Buchstaben auf ein scheinbares Fragment placieren, die zum Wort ha-nozri passen? Wer endlich wäre auf die Idee gekommen, linksläufig zu schreiben? Diese und weitere Fragen finden keine halbwegs befriedigende Erklärung, so daß die Möglichkeit einer späteren Fälschung als äußerst unwahrscheinlich gelten muß, wenn nicht andere, triftige Gründe auftauchen sollten.

Eine frühe Fälschung müßte aber ins erste Jahrhundert fallen. Der Fälscher hätte dann von seinem Werk – ganz interesselos – keinerlei Gebrauch gemacht. Es hätte jahrhundertelang nur auf Helena gewartet. Auch keine plausible These.

Dagegen scheint alles für die Authentizität zu sprechen. Die erwähnten Auffälligkeiten passen dazu bestens. Wenn Pilatus etwa einen römischen Juden als Dolmetscher oder dergleichen mitgebracht hat, wäre leicht erklärlich, daß dieser, nachdem er den hebräischen Text geschrieben hatte, spontan weiter linksläufig schrieb; ebenso, daß er die griechische Fassung, aus dem Diktat des Pilatus übersetzend, mit einigen Latinismen durchsetzte – teils vielleicht auch, um Platz zu sparen, so durch Weglassung der Artikel.

Ein schlüssiger Beweis ist das noch nicht, aber nach gegenwärtigen Kenntnisstand erscheint die Authentizität des römischen titulus-Fragments überaus plausibel.

Titulus Crucis

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Titulus Crucis

Hieraus könnte man einmal ein eigenes Thema machen. Zu Beginn eine Reproduktion älterer Beiträge von mir zum Thema:

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Aktueller Anlaß für meinen Gedanken ist das heutige kath.net-Gespräch mit Hesemann:

http://www.kath.net/detail.php?id=3432

Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Zeit, aber vielleicht fällt ja auch jemand anderm was auf …

http://www.kath.net/detail.php?id=3432

Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Zeit, aber vielleicht fällt ja auch jemand anderm was auf …

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Eine Bemerkung vorweg: Ich äußere mich hier nicht zu den Fragmenten des hebräischen (bzw. aramäischen) Texts, denn davon verstehe ich nichts.

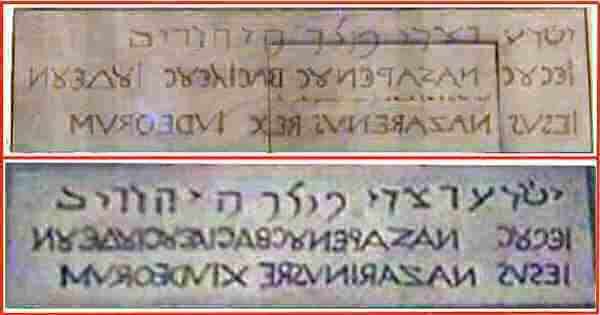

Nun zunächst zu den oben wiedergegebenen Rekonstruktionsversuchen. Diese sind offensichtlich unbrauchbar. Die jeweils letzten beiden Wörter lauten da: ΒΑCΙΛΕΟΥC ΙΟΥΔΕΟΥΝ (ΟΥ ist dabei immer als Ligatur geschrieben) bzw. REX IUDEORUM. All dies stammt nur aus der Rekonstruktion, im originalen Titulus-Fragment fehlen diese Wörter.

ΒΑCΙΛΕΟΥC statt korrektem ΒΑCΙΛΕΥC ist Unsinn. Da muß ein Diphthong EU stehen, nicht E + (Pseudo-)Diphthong OU. Das ließe sich allenfalls dadurch erklären, daß der Schreiber aus einer Vorlage in lateinischer Schrift (BASILEUS) transkribiert habe. Aber das kann man schwerlich ohne Grundlage und Vorbild in den rekonstruierten Teil schieben.

Ebenso unsinnig ist ΙΟΥΔΕΟΥΝ. Es muß ΙΟΥΔΑΙΩΝ heißen. ΟΥ statt Ω ist grober Unfug. Verwechslung von Ε und ΑΙ ist kaum vor dem 4. Jahrthundert denkbar, als ΑΙ den Lautwert eines offenen e (ɛ) angenommen hatte.

Ähnlich ist lateinisch IUDEORUM anachronistisch, wenn man den Titulus in biblischer Zeit ansiedeln will, denn AE war das ganze Altertum über Diphthong. Erst Jahrhunderte später (mit Beginn des „Frühmittelalters“) kann man die Aussprache als offenes e (ɛ) annehmen.

Aber nun handelt es sich ja bloß um den rekonstruierten Teil, über das erhaltene Original des Titulus sagt das gar nichts aus. Hier ein weiterer, besserer Rekonstruktionsversuch (es scheint sich – die Quelle ist etwas unklar – um die Version zu handeln, von welcher Hesemann und Maria Luisa Rigato ausgehen):

Hier ist von o. g. Fehlern lediglich ΒΑCΙΛΕΟΥC statt ΒΑCΙΛΕΥC beibehalten, über die Problematik siehe oben. Ferner weicht der hebräische oder aramäische Text ab, weswegen man hier den Namen Jesu kürzen mußte (was übrigens nicht überzeugt, jedenfalls nicht bei einer Datierung ins Jahr 30; die Kürzung – als Gottesname! – ergibt erst später Sinn).

Nun zunächst zu den oben wiedergegebenen Rekonstruktionsversuchen. Diese sind offensichtlich unbrauchbar. Die jeweils letzten beiden Wörter lauten da: ΒΑCΙΛΕΟΥC ΙΟΥΔΕΟΥΝ (ΟΥ ist dabei immer als Ligatur geschrieben) bzw. REX IUDEORUM. All dies stammt nur aus der Rekonstruktion, im originalen Titulus-Fragment fehlen diese Wörter.

ΒΑCΙΛΕΟΥC statt korrektem ΒΑCΙΛΕΥC ist Unsinn. Da muß ein Diphthong EU stehen, nicht E + (Pseudo-)Diphthong OU. Das ließe sich allenfalls dadurch erklären, daß der Schreiber aus einer Vorlage in lateinischer Schrift (BASILEUS) transkribiert habe. Aber das kann man schwerlich ohne Grundlage und Vorbild in den rekonstruierten Teil schieben.

Ebenso unsinnig ist ΙΟΥΔΕΟΥΝ. Es muß ΙΟΥΔΑΙΩΝ heißen. ΟΥ statt Ω ist grober Unfug. Verwechslung von Ε und ΑΙ ist kaum vor dem 4. Jahrthundert denkbar, als ΑΙ den Lautwert eines offenen e (ɛ) angenommen hatte.

Ähnlich ist lateinisch IUDEORUM anachronistisch, wenn man den Titulus in biblischer Zeit ansiedeln will, denn AE war das ganze Altertum über Diphthong. Erst Jahrhunderte später (mit Beginn des „Frühmittelalters“) kann man die Aussprache als offenes e (ɛ) annehmen.

Aber nun handelt es sich ja bloß um den rekonstruierten Teil, über das erhaltene Original des Titulus sagt das gar nichts aus. Hier ein weiterer, besserer Rekonstruktionsversuch (es scheint sich – die Quelle ist etwas unklar – um die Version zu handeln, von welcher Hesemann und Maria Luisa Rigato ausgehen):

Hier ist von o. g. Fehlern lediglich ΒΑCΙΛΕΟΥC statt ΒΑCΙΛΕΥC beibehalten, über die Problematik siehe oben. Ferner weicht der hebräische oder aramäische Text ab, weswegen man hier den Namen Jesu kürzen mußte (was übrigens nicht überzeugt, jedenfalls nicht bei einer Datierung ins Jahr 30; die Kürzung – als Gottesname! – ergibt erst später Sinn).

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

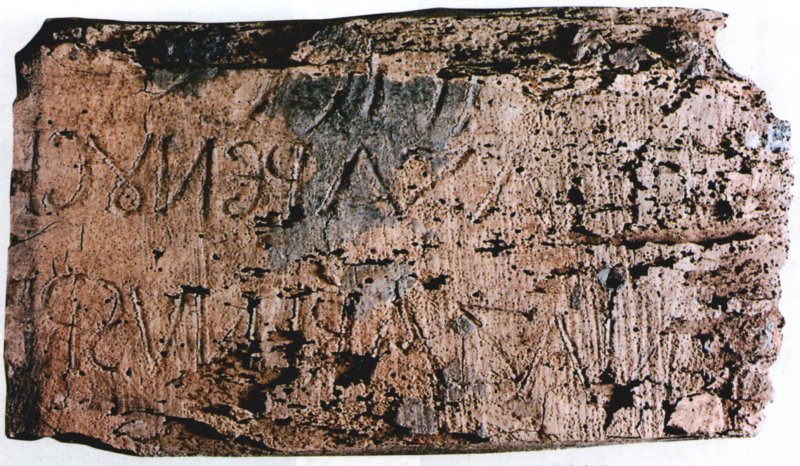

Hier die Transkription des erhaltenen Texts (jedoch rechtsläufig geschrieben, während das Original

linksläufig ist, allerdings die Spiegelschrift beim griech. Ζ nicht durchhält):

…

… ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC Β…

… NAZARINUS RE…

linksläufig ist, allerdings die Spiegelschrift beim griech. Ζ nicht durchhält):

…

… ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC Β…

… NAZARINUS RE…

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Doch bevor ich weiter auf den Text eingehe, schieben wir mal dazwischen, was Hesemann zum

Ergebnis der ¹⁴C-Untersuchung sagt, die den Titulus ins 10. bis 12. Jht. datiert:

ko(s)mischer Strahlung.

Mit Recht könnte man allerdings einwenden, daß erstens diese Datierungsmethode höchst pro-

blematisch ist – was ich jetzt nicht im einzelnen darlegen kann – und daß zweitens die Frage zu

stellen ist, inwieweit Kontaminationen (z. B. Moder, Pilz- und Wurmbefall) das Ergebnis beein-

flußt haben mögen. (Oder gar ein Ufo?)

Ergebnis der ¹⁴C-Untersuchung sagt, die den Titulus ins 10. bis 12. Jht. datiert:

Das ist Blödsinn. Das Isotop ¹⁴C ist an sich instabil und zerfällt spontan, nicht durch EinwirkungÜber tausend Jahre lang, vom 5. Jahrhundert bis zu seiner Wiederentdeckung 1492, steckte der

Titulus in einer dicken Bleikassette, die in eine Wand der Basilika eingemauert war. Nur einmal,

im 12. Jahrhundert, war sie bei Umbauarbeiten entnommen und neu versiegelt worden. Im Früh-

mittelalter, der Zeit der Völkerwanderungen, war es üblich, Reliquien einzumauern, um sie vor

Raub zu schützen, etwa bei einer Plünderung der Stadt durch die Barbaren. Nun wissen wir, daß

Blei vor Strahlung schützt. Die C14-Methode basiert darauf, dass Kohlenstoffatome allmählich zer-

fallen, wenn sie der allgegenwärtigen kosmischen Strahlung ausgesetzt sind. Aber was geschieht,

wenn diese Strahlung durch eine Bleiwand abgeschirmt wird? Das müßte einmal experimentell

untersucht werden; es könnte jedenfalls durchaus erklären, weshalb hier die C14-Methode versag-

te.

ko(s)mischer Strahlung.

Mit Recht könnte man allerdings einwenden, daß erstens diese Datierungsmethode höchst pro-

blematisch ist – was ich jetzt nicht im einzelnen darlegen kann – und daß zweitens die Frage zu

stellen ist, inwieweit Kontaminationen (z. B. Moder, Pilz- und Wurmbefall) das Ergebnis beein-

flußt haben mögen. (Oder gar ein Ufo?)

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

-

Paulus Minor

- Beiträge: 330

- Registriert: Mittwoch 24. November 2010, 00:01

Re: Titulus Crucis

Gab es zur Zeit Christi die oy-Ligatur (für "u") schon? Hier http://de.wikipedia.org/wiki/Omikron-Ypsilon-Ligatur

heißt es, sie sei erst in byzantinischer Zeit entstanden.

heißt es, sie sei erst in byzantinischer Zeit entstanden.

Re: Titulus Crucis

Hab letztens - war vorige Woche - auf 3 SAT eine Kopp'sche Dokutainmentsendung angezippt. Sogar dort wurde - ohne kritikasterndes Zerreden im nachhinein darauf hingewiesen, daß der Titulus wohl echt sei. (Linksläufigkeit, Übersetzungsfehler) Und das Turiner Grabtuch (Blütenpollen am Tuch, die nur in der Gegend ums Tote Meer vorkommen, und die Altersbestimmung bisher verfälscht war, weil Stoffstücke aus der "angebrannten Ecke" verwendet wurden) auch, hat mich gefreut.

"Katholizismus ist ein dickes Steak, ein kühles Dunkles und eine gute Zigarre." G. K. Chesterton

"Black holes are where God divided by zero. - Einstein

"Black holes are where God divided by zero. - Einstein

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Paulus Minor hat geschrieben:Gab es zur Zeit Christi die oy-Ligatur (für "u") schon? Hier http://de.wikipedia.org/wiki/Omikron-Ypsilon-Ligatur

heißt es, sie sei erst in byzantinischer Zeit entstanden.

Handschriftlich definitiv ja. Laut Leah Di Segni erscheint sie jedoch epigraphisch isoliert auch im ersten Jahrhundert (und dann erst wieder Jahrhunderte später). (Man kann daran natürlich zweifeln und fragen, ob die Inschriften mit jener Ligatur nicht fehldatiert sind.)

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- lifestylekatholik

- Beiträge: 8702

- Registriert: Montag 6. Oktober 2008, 23:29

Re: Titulus Crucis

Aus dem Kath.net-Interview:Paulus Minor hat geschrieben:Gab es zur Zeit Christi die oy-Ligatur (für "u") schon? Hier http://de.wikipedia.org/wiki/Omikron-Ypsilon-Ligatur

heißt es, sie sei erst in byzantinischer Zeit entstanden.

Hesemann hat geschrieben:kath.net: Auch das bestreitet „PM History“. Die Zeitschrift ziert einen namhaften Experten, Armin Stylow, der die Inschrift sehr viel später datiert. Ihr „OU“ sei frühestens im 3. Jahrhundert verwendet worden, ihr „E“ habe es in dieser Form erst im Mittelalter gegeben.

Stylow ist ein hervorragender Experte für lateinische Inschriften von der Iberischen Halbinsel, keine Frage. Aber er ist weder ein Fachmann für griechische Epigraphik noch für Inschriften aus dem Heiligen Land. Das ist also so, als würde man einen Romanisten zu Fragen der Hebräischen Rechtschreibung konsultieren. Was noch bedauerlicher ist: Er hat offenbar nur auf eine PM-Anfrage geantwortet, ohne je mein Buch gelesen zu haben. Dort nämlich sind Beispiele, dass diese Buchstaben sehr wohl in griechischen Inschriften des 1. Jahrhunderts verwendet wurden, nicht nur aufgelistet, sondern, um es für jeden Leser nachvollziehbar zu machen, sogar reproduziert! So zeigte mir Frau Di Segni das fragliche „Eta“ (E) in Ossuarieninschriften des 1. Jahrhunderts, und stellte zum „Omikron-Ypsilon“ (OU) fest: „Es taucht nicht zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert auf, aber wir finden es in der römischen Periode“. Das belegte sie dann noch mit zwei Beispielen aus der Literatur (beide von Avi Yonah veröffentlicht, nämlich 194 und 1966, dort 69-96 und 7-9 n.Chr. datiert).

»Was muß man denn in der Kirche ›machen‹? In den Gottesdienſt gehen und beten reicht doch.«

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Nun Hesemann zu einer Textfrage:

Die Voraussetzung oben zitierter Frage, es müsse griechisch korrekt „Nazoraios“ heißen, ist also falsch. Allerdings ist ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC gleichwohl kein korrektes Griechisch, denn richtig wäre ΝΑΖΑΡΗΝΟC. Der Diphthong ΟΥ deutet auf Transkription aus einer lateinischen Vorlage NAZARENUS, also griech. ΟΥ für lat. U, was lautlich korrekt ist.

Nun hat der Schreiber aber ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC auch mit Ε statt mit Η geschrieben. Das deutet auf dasselbe hin, hier also griech. Ε für lat. E. Das allerdings ist erst möglich, nachdem H lautlich von e zum i geworden war und griech. E auch für ein langes oder geschlossenes e stehen konnte. Dann wäre ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC die lautlich korrekte Umschrift für NAZARENUS.

Nun ist die lateinische Variante auf derselben Tafel aber nicht NAZARENUS, sondern NAZARINUS. Wir haben bereits gesehen, daß es lateinisch korrekt NAZARENUS heißt (neben NAZORAEUS). Das Wort wurde vor dem griechischen Itazismus übernommen – jedoch übers Bibellatein zunächst in christlichen Sprachgebrauch. In einen nicht-christlichen Kontext, namentlich innerhalb des „hellenistischen“ Sprachraums, kann man sich eine parallele Übernahme aus dem gesprochenen Griechisch als NAZARINUS gut vorstellen – jedoch eben nicht vor dem Einsetzen des Itazismus, und der beginnt nach allem, was die Philologen wissen, nicht vor dem späten 2. Jht.

Damit fällt die Zeit des Pilatus aller Wahrscheinlichkeit nach flach. Die Zeit Constantins dagegen paßt sprachlich besser. Allerdings hatte sich damals die Variante NAZARENUS mindestens in christlichem Kontext durchgesetzt. Man muß als Schreiber auch zu dieser Zeit einen Nichtchristen ansetzen, dem die christliche Litteratur ganz fremd war. Das ist jedoch kein Problem, deutet doch, wie schon die erste hebräische oder aramäische Zeile, auch die Linksläufigkeit des griechischen und lateinischen Texts entschieden auf einen Hebräer als Schreiber hin.

Zum NAZARINUS meint Hesemann:

Entsprechend kommt Nazarinus nur gelegentlich in späten Texten unterm Einfluß der späteren Koine-Aussprache gelegentlich vor, inschriftlich überhaupt nicht. Es bleibt also dabei: Das NAZARINUS unseres Tituli kann vor Ende des 2. Jht.s nicht geschrieben worden sein, und aus historischen Gründen dann nicht vor konstantinischer Zeit.

Zum nächsten Problem. Im Griechischen heißt es, wie gesehen, ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC, was wir als nur als Transkription aus der lateinischen Vorlage erklärbar dargestellt hatten. Nun lautet die lateinische Version aber NAZARINUS und nicht, wie für diese Erklärung erforderlich, NAZARENUS. Ist diese Aporie zu lösen? – Kaum, solange wir von einem einmal erstellten Original ausgehen (sei es als pilateisches Original, sei es als spätere Fälschung).

Eine alternative Erklärung könnte darin bestehen, daß von einem bereits mit bestimmten Eigenheiten behafteten Original ein späterer Kopist ein fehlerhaftes Duplikat angefertigt hat. Dieser Kopist könnte z. B. im Griechischen Ε und Η verwechselt haben. U. U. könnte auf ihn auch die Verwendung der ΟΥ-Ligatur zurückgehen.

Das Original müßte dann auf konstantinische Zeit zurückgehen, also in die Zeit der Auffindung des heiligsten Kreuzes. Daß der Kopist erst zur Zeit der Öffnung der Schatulle im 12. Jht. tätig gewesen sei, erscheint angesichts des Zustands des Fragments eher unwahrscheinlich, aber das müßte detailliert untersucht werden. Aus dem Handgelenk dächte ich jedenfalls eher an eine Kopie nicht lange nach der Verschiffung der (unechten) Reliquie nach Rom, vielleicht sogar noch davor.

Meine vor einigen Jahren noch hier vertretene Überzeugung von der wahrscheinlichen Echtheit des Tituli aber muß ich, so leid es mir tut, aufgeben.

Beides ist verfehlt, Frage und Antwort. – Zunächst gibt es beide Wörter, „Nazoraios“ und „Nazarenos“ sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen. Originär sind beide griechisch: ΝΑΖΩΡΑΙΟC oder ΝΑΖΑΡΗΝΟC. Beide wurden ins Lateinische entlehnt, als NAZORAEUS bzw. NAZARENUS, also zu einer Zeit, als griechisches Η noch als e (geschlossenes e) gesprochen wurde, nicht als i; der Itazismus, also der lautliche Wandel des Η vom e zum i, tritt frühestens im späten 2. Jht. auf.kath.net: Viertens: Das Griechisch in der Inschrift ist nicht korrekt: Statt „Nazoraios“ wird Jesus „Nazarenous“ genannt!

‹Hesemann:› Gerade das aber ist doch ein Indiz für die Echtheit! Denn jeder Fälscher hätte nur eine griechische Version des Johannes-Evangeliums konsultieren brauchen und dort das Wort „Nazoraios“ gefunden. Statt dessen schreibt der Urheber des Titulus „Nazarenous“ in der griechischen und „Nazarinus“ in der lateinischen Zeile, obgleich es im Kirchenlatein „Nazarenus“ heißt. Warum wohl? Nun, wenn ein schreibkundiges Truppenmitglied im Auftrag des Pilatus diese Tafel angefertigt hat, wird dieses gewiss nicht Wert auf Feinheiten der Übersetzung gelegt haben, noch gab es festgesetzte Normen für die Schreibung des Herrennamens. Auf Hebräisch lautete sein Beiname „ha-Nazari“, was nun einmal latinisiert am ehesten „Nazarinus“ ergibt. Und da Pilatus die Amtssprache Latein auch als Muttersprache benutzte, wird er ohnehin

nur die lateinische Zeile „I. Nazarinus Rex Iudaeorum“ diktiert oder vorgeschrieben haben. Jede Form der Graezisierung stand dem Schreiber frei, und der hat eben das Naheliegende gewählt: die Transkription! Ein Fälscher hätte sich dagegen so genau wie möglich an die Vorgabe im Evangelium gehalten.

Die Voraussetzung oben zitierter Frage, es müsse griechisch korrekt „Nazoraios“ heißen, ist also falsch. Allerdings ist ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC gleichwohl kein korrektes Griechisch, denn richtig wäre ΝΑΖΑΡΗΝΟC. Der Diphthong ΟΥ deutet auf Transkription aus einer lateinischen Vorlage NAZARENUS, also griech. ΟΥ für lat. U, was lautlich korrekt ist.

Nun hat der Schreiber aber ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC auch mit Ε statt mit Η geschrieben. Das deutet auf dasselbe hin, hier also griech. Ε für lat. E. Das allerdings ist erst möglich, nachdem H lautlich von e zum i geworden war und griech. E auch für ein langes oder geschlossenes e stehen konnte. Dann wäre ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC die lautlich korrekte Umschrift für NAZARENUS.

Nun ist die lateinische Variante auf derselben Tafel aber nicht NAZARENUS, sondern NAZARINUS. Wir haben bereits gesehen, daß es lateinisch korrekt NAZARENUS heißt (neben NAZORAEUS). Das Wort wurde vor dem griechischen Itazismus übernommen – jedoch übers Bibellatein zunächst in christlichen Sprachgebrauch. In einen nicht-christlichen Kontext, namentlich innerhalb des „hellenistischen“ Sprachraums, kann man sich eine parallele Übernahme aus dem gesprochenen Griechisch als NAZARINUS gut vorstellen – jedoch eben nicht vor dem Einsetzen des Itazismus, und der beginnt nach allem, was die Philologen wissen, nicht vor dem späten 2. Jht.

Damit fällt die Zeit des Pilatus aller Wahrscheinlichkeit nach flach. Die Zeit Constantins dagegen paßt sprachlich besser. Allerdings hatte sich damals die Variante NAZARENUS mindestens in christlichem Kontext durchgesetzt. Man muß als Schreiber auch zu dieser Zeit einen Nichtchristen ansetzen, dem die christliche Litteratur ganz fremd war. Das ist jedoch kein Problem, deutet doch, wie schon die erste hebräische oder aramäische Zeile, auch die Linksläufigkeit des griechischen und lateinischen Texts entschieden auf einen Hebräer als Schreiber hin.

Zum NAZARINUS meint Hesemann:

Es ist undenkbar, daß man eine selbständige lateinische Bildung von der dem Römer völlig fremden hebräischen Bezeichnung des Einwohners von Nazareth abgeleitet habe. Vielmehr kannte man den Ortsnamen Nazareth (oder auch Nazara), und davon hätte man regulär Nazarethanus oder Nazarensis abgeleitet, vielleicht auch Nazarita.Auf Hebräisch lautete sein Beiname „ha-Nazari“, was nun einmal latinisiert am ehesten „Nazarinus“ ergibt. Und da Pilatus die Amtssprache Latein auch als Muttersprache benutzte, wird er ohnehin nur die lateinische Zeile „I. Nazarinus Rex Iudaeorum“ diktiert oder vorgeschrieben haben.

Entsprechend kommt Nazarinus nur gelegentlich in späten Texten unterm Einfluß der späteren Koine-Aussprache gelegentlich vor, inschriftlich überhaupt nicht. Es bleibt also dabei: Das NAZARINUS unseres Tituli kann vor Ende des 2. Jht.s nicht geschrieben worden sein, und aus historischen Gründen dann nicht vor konstantinischer Zeit.

Zum nächsten Problem. Im Griechischen heißt es, wie gesehen, ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC, was wir als nur als Transkription aus der lateinischen Vorlage erklärbar dargestellt hatten. Nun lautet die lateinische Version aber NAZARINUS und nicht, wie für diese Erklärung erforderlich, NAZARENUS. Ist diese Aporie zu lösen? – Kaum, solange wir von einem einmal erstellten Original ausgehen (sei es als pilateisches Original, sei es als spätere Fälschung).

Eine alternative Erklärung könnte darin bestehen, daß von einem bereits mit bestimmten Eigenheiten behafteten Original ein späterer Kopist ein fehlerhaftes Duplikat angefertigt hat. Dieser Kopist könnte z. B. im Griechischen Ε und Η verwechselt haben. U. U. könnte auf ihn auch die Verwendung der ΟΥ-Ligatur zurückgehen.

Das Original müßte dann auf konstantinische Zeit zurückgehen, also in die Zeit der Auffindung des heiligsten Kreuzes. Daß der Kopist erst zur Zeit der Öffnung der Schatulle im 12. Jht. tätig gewesen sei, erscheint angesichts des Zustands des Fragments eher unwahrscheinlich, aber das müßte detailliert untersucht werden. Aus dem Handgelenk dächte ich jedenfalls eher an eine Kopie nicht lange nach der Verschiffung der (unechten) Reliquie nach Rom, vielleicht sogar noch davor.

Meine vor einigen Jahren noch hier vertretene Überzeugung von der wahrscheinlichen Echtheit des Tituli aber muß ich, so leid es mir tut, aufgeben.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Das „Eta“ ist ein Epsilon, und zwei Beispiele für die ΟΥ-Ligatur sind arg dünne.lifestylekatholik hat geschrieben:Aus dem Kath.net-Interview:Hesemann hat geschrieben:kath.net: Auch das bestreitet „PM History“. Die Zeitschrift ziert einen namhaften Experten, Armin Stylow, der die Inschrift sehr viel später datiert. Ihr „OU“ sei frühestens im 3. Jahrhundert verwendet worden, ihr „E“ habe es in dieser Form erst im Mittelalter gegeben.

Stylow ist ein hervorragender Experte für lateinische Inschriften von der Iberischen Halbinsel, keine Frage. Aber er ist weder ein Fachmann für griechische Epigraphik noch für Inschriften aus dem Heiligen Land. Das ist also so, als würde man einen Romanisten zu Fragen der Hebräischen Rechtschreibung konsultieren. Was noch bedauerlicher ist: Er hat offenbar nur auf eine PM-Anfrage geantwortet, ohne je mein Buch gelesen zu haben. Dort nämlich sind Beispiele, dass diese Buchstaben sehr wohl in griechischen Inschriften des 1. Jahrhunderts verwendet wurden, nicht nur aufgelistet, sondern, um es für jeden Leser nachvollziehbar zu machen, sogar reproduziert! So zeigte mir Frau Di Segni das fragliche „Eta“ (E) in Ossuarieninschriften des 1. Jahrhunderts, und stellte zum „Omikron-Ypsilon“ (OU) fest: „Es taucht nicht zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert auf, aber wir finden es in der römischen Periode“. Das belegte sie dann noch mit zwei Beispielen aus der Literatur (beide von Avi Yonah veröffentlicht, nämlich 1940 und 1966, dort 69-96 und 70-90 n.Chr. datiert).

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- lifestylekatholik

- Beiträge: 8702

- Registriert: Montag 6. Oktober 2008, 23:29

Re: Titulus Crucis

Die Frage, war, ob die OY-Ligatur schon in vorbyzantinischer Zeit auftauche. Nach Hesemann (ich habe das nicht weiter recherchiert) gibt es zumindest zwei Beispiele dafür. Die Antwort auf die Ausgangsfrage müsste danach also »ja« lauten.Robert Ketelhohn hat geschrieben:Das „Eta“ ist ein Epsilon, und zwei Beispiele für die ΟΥ-Ligatur sind arg dünne.

(Um den Lapsus mit dem Epsilon ging’s hier nicht. Auch müsste man natürlich die von Hesemann genannten Beispiele mal selber in Augenschein nehmen; ich bin bei Hesemann grundsätzlich etwas misstrauisch.)

»Was muß man denn in der Kirche ›machen‹? In den Gottesdienſt gehen und beten reicht doch.«

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Ich habe ja nicht dich kritisiert, sondern bloß zwei Anmerkungen zu Hesemanns Antwort placiert.

Das eigentliche K.o.-Kriterium ist für mich ohnedies das i in NAZARINUS. (Wenn einer das plau-

sibel ins erste Jht. datieren könnte, wäre ich dankbar; allein ich sehe keinen Weg.)

Das eigentliche K.o.-Kriterium ist für mich ohnedies das i in NAZARINUS. (Wenn einer das plau-

sibel ins erste Jht. datieren könnte, wäre ich dankbar; allein ich sehe keinen Weg.)

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

Re: Titulus Crucis

Woher bist Du Dir so sicher, daß auf dem Original-Holzstück tatsächlich ein "I" geschrieben steht?Robert Ketelhohn hat geschrieben:Ich habe ja nicht dich kritisiert, sondern bloß zwei Anmerkungen zu Hesemanns Antwort placiert.

Das eigentliche K.o.-Kriterium ist für mich ohnedies das i in NAZARINUS. (Wenn einer das plausibel ins erste Jht. datieren könnte, wäre ich dankbar; allein ich sehe keinen Weg.)

Das Brett ist ausgerechnet an dieser Stelle stark beschädigt, so daß der Buchstabe durchaus auch ein eckiges "E" sein könnte, wenn auch mit recht kurzen Querstrichen. Der Schreiber unterschied offensichtlich zwischen den eher rundlichen griechischen Buchstaben (E, U) und den eckigeren lateinischen. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß dem Schreiber entweder einfach ein Mißgeschick unterlaufen ist, oder daß er es nicht besser wußte, zumal, wenn er vielleicht gar nicht Latein konnte, weil er Hebräer war (mit den damals üblichen Grundkenntnissen in Griechisch, aber nicht in Latein). Wenn er nach dem Gehör schreiben mußte, kann das leicht als "Nazarinus" enden - was meinst Du, wie in Italien mein Familienname geschrieben wird, wenn ich ihn nur mündlich angebe? Da kommen noch viel abstrusere Varianten dabei raus, wie ich wiederholt feststellen mußte, und gerade "e" / "i" wird fast immer vertauscht.

Von einem Buchstaben, den man nicht mal zur Hälfte sicher identifizieren kann, würd ich mir die einhellige kirchliche Überlieferung nicht gleich in Frage stellen lassen.

- Melody

- Beiträge: 4263

- Registriert: Mittwoch 22. März 2006, 16:05

- Wohnort: in der schönsten Stadt am Rhein... ;-)

Re: Titulus Crucis

OT

/OT

Was meinst Du, was man früher bei den Reisebusunternehmen hier in Deutschland(!) alles aus meinem Geburtsnamen Liebold gemacht hatte... von Lupold über Leopold war alles dabei... bei Leopold lief ich damals als Kind mit meiner Mama durch den Bus, und wir dachten schon, unsere Buchung sei schiefgegangen...taddeo hat geschrieben:...- was meinst Du, wie in Italien mein Familienname geschrieben wird, wenn ich ihn nur mündlich angebe? Da kommen noch viel abstrusere Varianten dabei raus...

/OT

Ewa Kopacz: «Für mich ist Demokratie die Herrschaft der Mehrheit bei Achtung der Minderheitenrechte, aber nicht die Diktatur der Minderheit»

Re: Titulus Crucis

Ich war wie Herr Hesemann 1997 das erste Mal in Santa Croce und habe damals auch ein "I" gelesen (aber kein Buch drüber geschrieben). Irgendwo habe ich noch eine damals erworbene Postkarte, auf der man auch klar sieht, dass es sich um ein "I" handelt. Die muss ich nur noch finden und einscannen.taddeo hat geschrieben:Woher bist Du Dir so sicher, daß auf dem Original-Holzstück tatsächlich ein "I" geschrieben steht?Robert Ketelhohn hat geschrieben:Ich habe ja nicht dich kritisiert, sondern bloß zwei Anmerkungen zu Hesemanns Antwort placiert.

Das eigentliche K.o.-Kriterium ist für mich ohnedies das i in NAZARINUS. (Wenn einer das plausibel ins erste Jht. datieren könnte, wäre ich dankbar; allein ich sehe keinen Weg.)

Das Brett ist ausgerechnet an dieser Stelle stark beschädigt, so daß der Buchstabe durchaus auch ein eckiges "E" sein könnte, wenn auch mit recht kurzen Querstrichen. Der Schreiber unterschied offensichtlich zwischen den eher rundlichen griechischen Buchstaben (E, U) und den eckigeren lateinischen. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß dem Schreiber entweder einfach ein Mißgeschick unterlaufen ist, oder daß er es nicht besser wußte, zumal, wenn er vielleicht gar nicht Latein konnte, weil er Hebräer war (mit den damals üblichen Grundkenntnissen in Griechisch, aber nicht in Latein). Wenn er nach dem Gehör schreiben mußte, kann das leicht als "Nazarinus" enden - was meinst Du, wie in Italien mein Familienname geschrieben wird, wenn ich ihn nur mündlich angebe? Da kommen noch viel abstrusere Varianten dabei raus, wie ich wiederholt feststellen mußte, und gerade "e" / "i" wird fast immer vertauscht.

Von einem Buchstaben, den man nicht mal zur Hälfte sicher identifizieren kann, würd ich mir die einhellige kirchliche Überlieferung nicht gleich in Frage stellen lassen.

Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta

- Melody

- Beiträge: 4263

- Registriert: Mittwoch 22. März 2006, 16:05

- Wohnort: in der schönsten Stadt am Rhein... ;-)

Re: Titulus Crucis

Was nicht ist, kann ja noch werden...Niels hat geschrieben:...(aber kein Buch drüber geschrieben)...

Ewa Kopacz: «Für mich ist Demokratie die Herrschaft der Mehrheit bei Achtung der Minderheitenrechte, aber nicht die Diktatur der Minderheit»

Re: Titulus Crucis

Mal sehen.

Ich kann Roberts Schlussfolgerungen jedenfalls nicht folgen. Die Frage ist doch, welcher Herkunft der Schreiber war. Ich vermute da einen hellenistischen Hintergrund. Da er Hebräisch schreiben konnte, war er vielleicht Syrophönizier. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Latein war vermutlich nicht seine Muttersprache.

Die Ligatur ou hat mich persönlich damals von der Echtheit überzeugt, ebenso die hebraisierende Schreibweise der lateinischen und griechischen Buchstaben von rechts nach links. Warum hätte ein Fälscher das so schreiben sollen? Das ou hätte er normal geschrieben, und die lateinischen und griechischen Namen Jesu von links nach rechts.

Ich kann Roberts Schlussfolgerungen jedenfalls nicht folgen. Die Frage ist doch, welcher Herkunft der Schreiber war. Ich vermute da einen hellenistischen Hintergrund. Da er Hebräisch schreiben konnte, war er vielleicht Syrophönizier. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Latein war vermutlich nicht seine Muttersprache.

Die Ligatur ou hat mich persönlich damals von der Echtheit überzeugt, ebenso die hebraisierende Schreibweise der lateinischen und griechischen Buchstaben von rechts nach links. Warum hätte ein Fälscher das so schreiben sollen? Das ou hätte er normal geschrieben, und die lateinischen und griechischen Namen Jesu von links nach rechts.

Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta

-

Thomas_de_Austria

- Beiträge: 1906

- Registriert: Donnerstag 20. Mai 2010, 16:47

Re: Titulus Crucis

Wenn das tatsächlich ein "I" sein sollte, ist das allerdings schon problematisch.

Trotzdem bin ich mir noch nicht so sicher, ob da nicht doch ein echter Kreuzestitel in irgendeiner Form dahintersteckt. Hm, ob es sich um eine Kopie aus konstantinischer Zeit des echten Kreuzestitels handeln könnte?

Trotzdem bin ich mir noch nicht so sicher, ob da nicht doch ein echter Kreuzestitel in irgendeiner Form dahintersteckt. Hm, ob es sich um eine Kopie aus konstantinischer Zeit des echten Kreuzestitels handeln könnte?

- lifestylekatholik

- Beiträge: 8702

- Registriert: Montag 6. Oktober 2008, 23:29

Re: Titulus Crucis

Warum? Oder anders: Woher kommt das I? Welche Erklärung hast du dafür, die mit dem Übrigen der Inschrift stimmig ist?Thomas_de_Austria hat geschrieben:Wenn das tatsächlich ein "I" sein sollte, ist das allerdings schon problematisch.

»Was muß man denn in der Kirche ›machen‹? In den Gottesdienſt gehen und beten reicht doch.«

-

Thomas_de_Austria

- Beiträge: 1906

- Registriert: Donnerstag 20. Mai 2010, 16:47

Re: Titulus Crucis

Was für eine Erklärung soll ich haben? Ich habe den Titel nie anständig gesehen und hoffe stark, dass es keines ist, aber falls es eines sein sollte, spricht es nicht gerade für die Echtheit des Titels, was mir persönlich weniger behagt.

Re: Titulus Crucis

Ein Fälscher würde versuchen, möglichst korrekt zu arbeiten, also den lateinischen und griechischen Text von links nach rechts zu schreiben, wärend der Schreiber warscheinlich unter Druch arbeitete und dann so schrieb, wie er es gewohnt war--von rechts nach links.Niels hat geschrieben:Mal sehen.

...

Latein war vermutlich nicht seine Muttersprache.

Die Ligatur ou hat mich persönlich damals von der Echtheit überzeugt, ebenso die hebraisierende Schreibweise der lateinischen und griechischen Buchstaben von rechts nach links. Warum hätte ein Fälscher das so schreiben sollen? .....

Gerade dieser Aspekt lässt mich nicht an eine Fälschung glauben.

carpe diem - Nutze den Tag !

- lifestylekatholik

- Beiträge: 8702

- Registriert: Montag 6. Oktober 2008, 23:29

Re: Titulus Crucis

Es ist einwandfrei ein I. Aber warum sollte es gegen die Echtheit des Titels sprechen? Du müsstest dann doch eine Alternativhypothese haben.Thomas_de_Austria hat geschrieben:Was für eine Erklärung soll ich haben? Ich habe den Titel nie anständig gesehen und hoffe stark, dass es keines ist, aber falls es eines sein sollte, spricht es nicht gerade für die Echtheit des Titels, was mir persönlich weniger behagt.

»Was muß man denn in der Kirche ›machen‹? In den Gottesdienſt gehen und beten reicht doch.«

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Das I in NAZARINUS ist eindeutig ein I, dessen bin ich nach nochmaliger intensiver Betrachtung sicher. Es ist bislang auch noch niemand auf die Idee gekommen, da was andres als ein I zu lesen.taddeo hat geschrieben:Woher bist Du Dir so sicher, daß auf dem Original-Holzstück tatsächlich ein "I" geschrieben steht?Robert Ketelhohn hat geschrieben:Ich habe ja nicht dich kritisiert, sondern bloß zwei Anmerkungen zu Hesemanns Antwort placiert.

Das eigentliche K.o.-Kriterium ist für mich ohnedies das i in NAZARINUS. (Wenn einer das plausibel ins erste Jht. datieren könnte, wäre ich dankbar; allein ich sehe keinen Weg.)

Das Brett ist ausgerechnet an dieser Stelle stark beschädigt, so daß der Buchstabe durchaus auch ein eckiges "E" sein könnte, wenn auch mit recht kurzen Querstrichen. Der Schreiber unterschied offensichtlich zwischen den eher rundlichen griechischen Buchstaben (E, U) und den eckigeren lateinischen. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß dem Schreiber entweder einfach ein Mißgeschick unterlaufen ist, oder daß er es nicht besser wußte, zumal, wenn er vielleicht gar nicht Latein konnte, weil er Hebräer war (mit den damals üblichen Grundkenntnissen in Griechisch, aber nicht in Latein). Wenn er nach dem Gehör schreiben mußte, kann das leicht als "Nazarinus" enden - was meinst Du, wie in Italien mein Familienname geschrieben wird, wenn ich ihn nur mündlich angebe? Da kommen noch viel abstrusere Varianten dabei raus, wie ich wiederholt feststellen mußte, und gerade "e" / "i" wird fast immer vertauscht.

Von einem Buchstaben, den man nicht mal zur Hälfte sicher identifizieren kann, würd ich mir die einhellige kirchliche Überlieferung nicht gleich in Frage stellen lassen.

Die Hörfehler-Idee zieht auch nicht. Sie setzt einen Hörer voraus, der nur ein offenes e kennt und darum ein stark geschlossenes leicht als i verstehen kann. Das scheidet hier aus, weil das griechische Η damals schon sehr geschlossen war (anders als man uns auf der Schule beizubringen versucht hat, à la »Äbte mähen Heu«). Ferner bleibst du dann schon gleich wieder am ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC hängen. Endlich ist es doch wohl schwer glaubhaft, daß der Auftrag einfach so durch Zuruf erteilt worden sein sollte. An einen jüdischen Schreiber der Römer, der ausgerechnet kein Latein konnte. Womöglich das ganze noch per Telephon.

Nein, Taddeo. „Fehler“ hat der oder haben die Schreiber eindeutig gemacht. Das habe ich ja oben klar gezeigt – und eine plausible Erklärung vorzulegen versucht.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Am ehesten dürfte er selber Hebräer gewesen sein. Sicher war Latein kaum seine Muttersprache. Na und? – Gewisse Sprachkenntnisse muß er schon gehabt haben, sonst hätten ihn die Römer kaum als Schreiber eingesetzt. Und gerade das I kann man schwerlich verwechseln, zumal das griechische Jota auch noch genauso aussieht. Nein, der hat I geschrieben und auch gemeint, das kann man ernsthaft nicht in Frage stellen. Die Frage ist: Wann kann das aus lautlichen Gründen stattgefunden haben? Und wie paßt das mit dem doppelt merkwürdigen ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC zusammen? – Liefere mir eine plausible Erklärung, wie das ein einziger Schreiber in pilateischer Zeit vollbracht haben könnte, und ich revidiere meine Meinung erneut. Ich finde keine, wie oben dargestellt. Und pikanterweise hat mich erst Hesemann gestern darauf gestoßen, daß ich damals vor einigen Jahren die Sache nicht eingehend genug untersucht hatte und mich darum vorschnell von der Echtheit hatte überzeugen lassen.Niels hat geschrieben:Ich kann Roberts Schlussfolgerungen jedenfalls nicht folgen. Die Frage ist doch, welcher Herkunft der Schreiber war. Ich vermute da einen hellenistischen Hintergrund. Da er Hebräisch schreiben konnte, war er vielleicht Syrophönizier. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Latein war vermutlich nicht seine Muttersprache.

Linksläufig hat er geschrieben, weil er Hebräer war, ganz einfach. Welcher Grieche oder Lateiner hätte denn den hebräischen oder aramäischen Text schreiben sollen? – Einen Hebräer kann man aber auch im 4. Jht. ohne weiteres beauftragt haben. (Denkbar ist sogar, daß einer ohne Auftrag tätig war. So eine Art Mauschel ben Kujau.)Niels hat geschrieben:Die Ligatur ou hat mich persönlich damals von der Echtheit überzeugt, ebenso die hebraisierende Schreibweise der lateinischen und griechischen Buchstaben von rechts nach links. Warum hätte ein Fälscher das so schreiben sollen? Das ou hätte er normal geschrieben, und die lateinischen und griechischen Namen Jesu von links nach rechts.

Das ΟΥ hätte der Fälscher nach deiner Version gar nicht schreiben sollen, denn an die Stelle gehört griechisch schlicht ein Ο. Noch mal zusammengefaßt: Wir haben in dem erhaltenen Text drei lautlich-orthographische Probleme: (a) das I in NAZARINUS, (b) das Ε in ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC und (c) ebenda das ΟΥ; sowie zwei paläographische: (a) die Form der ΟΥ-Ligatur (Hesemann nennt zwei Beispiele für diese Form im 1. Jht, aber nur aus dritter Hand, selbst seine Gewährsmännin Leah Di Segni hat die offenbar nie gesehen; das ist jedenfalls sehr dünn, aber mangels eigener Beurteilungsmöglichkeit lasse ich das so stehen) und (b) die Form des griech. Ε mit den weit nach innen geschnörkelten oberen und unteren Bögen, die man so eigentlich auch erst viel später erwartet.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

So hätte ich’s mir auch am liebsten erklärt. Aber wir haben es gewissermaßen mit zwei gegenläufigen „Fehlern“ zu tun: dem I in NAZARINUS und dem Ε in ΝΑΖΑΡΕΝΟΥC, wobei letzterer auch noch das ΟΥ im Schlepptau hat. Ich kann das nur auf zwei Schreiber verteilen. Wer lateinisch unter griechischem Einfluß I schreibt, placiert ums Verrecken kein Ε im griechischen Wort.Thomas_de_Austria hat geschrieben:Wenn das tatsächlich ein "I" sein sollte, ist das allerdings schon problematisch.

Trotzdem bin ich mir noch nicht so sicher, ob da nicht doch ein echter Kreuzestitel in irgendeiner Form dahintersteckt. Hm, ob es sich um eine Kopie aus konstantinischer Zeit des echten Kreuzestitels handeln könnte?

Bleibt die Frage (die ich freilich oben schon beantwortet hatte), welcher „Fehler“ chronologisch der erste sei. Wenn das lateinische I (so oben meine Antwort), dann ist auch das Original frühestens in konstantinischer Zeit entstanden. Wenn aber das Ε (samt ΟΥ als Transkription eines lateinischen NAZARENUS) – was immerhin denkbar ist, wenn der Schreiber des Griechischen kaum mächtig war, vielleicht ein von Pilatus aus Rom mitgebrachter Jude –: wie soll man sich dann vorstellen, daß ein späterer Kopist mit eher griechischem Hintergrund unter dem Einfluß seiner Griechischkenntnis im lateinischen Text ein angenommenes ursprüngliches E in I änderte, aber ausgerechnet im Griechischen das Ε und ΟΥ stehen ließ?

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Die Hypothese habe ich ja geliefert. – Aber hast du als unser Philolog vom Dienst eine Erklärung für lateinisches I in NAZARINUS im 1. Jht.?lifestylekatholik hat geschrieben:Es ist einwandfrei ein I. Aber warum sollte es gegen die Echtheit des Titels sprechen? Du müsstest dann doch eine Alternativhypothese haben.Thomas_de_Austria hat geschrieben:Was für eine Erklärung soll ich haben? Ich habe den Titel nie anständig gesehen und hoffe stark, dass es keines ist, aber falls es eines sein sollte, spricht es nicht gerade für die Echtheit des Titels, was mir persönlich weniger behagt.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

Re: Titulus Crucis

Von der Philologie verstehe ich nicht wirklich etwas.

Ich verstehe dafür ein bisschen etwas von Numismatik. Daher weiß ich:

man hat in Antike und Mittelalter zur Herstellung der Münzstempel(!!) Leute verwendet, die teilweise des Lesens nicht kundig waren. Da gibt es Münzen mit Schreibfehlern, Münzen mit Fantasiebuchstaben, mit Buchstaben, wo der Münzgraveur offenbar die Schrift des Vorbildes/der Anweisung missverstanden hat. Darunter sind Fehler, die man kulturell/orthografisch erklären kann, aber auch solche, die einfach unerklärlich sind (- wie auch heute noch in manchem Schüleraufsatz). Nichts ist unmöglich - sogar auf offiziellen kaiserlichen Münzen.

Daher verstehe ich nicht: Warum hängt ihr einen Schreibfehler des Titulus-Schreibers so hoch?

Ich verstehe dafür ein bisschen etwas von Numismatik. Daher weiß ich:

man hat in Antike und Mittelalter zur Herstellung der Münzstempel(!!) Leute verwendet, die teilweise des Lesens nicht kundig waren. Da gibt es Münzen mit Schreibfehlern, Münzen mit Fantasiebuchstaben, mit Buchstaben, wo der Münzgraveur offenbar die Schrift des Vorbildes/der Anweisung missverstanden hat. Darunter sind Fehler, die man kulturell/orthografisch erklären kann, aber auch solche, die einfach unerklärlich sind (- wie auch heute noch in manchem Schüleraufsatz). Nichts ist unmöglich - sogar auf offiziellen kaiserlichen Münzen.

Daher verstehe ich nicht: Warum hängt ihr einen Schreibfehler des Titulus-Schreibers so hoch?

Re: Titulus Crucis

Jeder, der sich länger mit älteren Dokumenten egal welcher Sorte befaßt, wird diese Beobachtung machen.Clemens hat geschrieben:Von der Philologie verstehe ich nicht wirklich etwas.

Ich verstehe dafür ein bisschen etwas von Numismatik. Daher weiß ich:

man hat in Antike und Mittelalter zur Herstellung der Münzstempel(!!) Leute verwendet, die teilweise des Lesens nicht kundig waren. Da gibt es Münzen mit Schreibfehlern, Münzen mit Fantasiebuchstaben, mit Buchstaben, wo der Münzgraveur offenbar die Schrift des Vorbildes/der Anweisung missverstanden hat. Darunter sind Fehler, die man kulturell/orthografisch erklären kann, aber auch solche, die einfach unerklärlich sind (- wie auch heute noch in manchem Schüleraufsatz). Nichts ist unmöglich - sogar auf offiziellen kaiserlichen Münzen.

Daher verstehe ich nicht: Warum hängt ihr einen Schreibfehler des Titulus-Schreibers so hoch?

Und wenn in 500 Jahren mal einer die heutigen handschriftlichen Aufsätze von Gymnasiasten analysiert, dann wird er sie auch Analphabeten zuordnen. Man weiß schon, warum man sowas nach ein paar Jahren amtlich vernichtet.

Credo quia absurdum est dürfte auch beim Titulus Crucis die einzig sinnvolle Handhabung sein, auch wenn ich niemandem das Hobby streitig machen will, sich in die philologischen Probleme der Inschrift zu vertiefen. Zweifelhaft würde die Echtheit für mich erst, wenn KEINE Fehler drin wären.

- lifestylekatholik

- Beiträge: 8702

- Registriert: Montag 6. Oktober 2008, 23:29

Re: Titulus Crucis

Der Befund ist meines Erachtens völlig uneinheitlich. Ich habe keine Hypothese, die die Widersprüche wirklich aufheben könnte.Robert Ketelhohn hat geschrieben:Die Hypothese habe ich ja geliefert. – Aber hast du als unser Philolog vom Dienst eine Erklärung für lateinisches I in NAZARINUS im 1. Jht.?lifestylekatholik hat geschrieben:Es ist einwandfrei ein I. Aber warum sollte es gegen die Echtheit des Titels sprechen? Du müsstest dann doch eine Alternativhypothese haben.Thomas_de_Austria hat geschrieben:Was für eine Erklärung soll ich haben? Ich habe den Titel nie anständig gesehen und hoffe stark, dass es keines ist, aber falls es eines sein sollte, spricht es nicht gerade für die Echtheit des Titels, was mir persönlich weniger behagt.

Du sagst, die ursprüngliche Form sei Griechisch ΝΑΖΑΡΗΝΟΣ. Das sei als NAZARENUS schon früh in’s Latein übernommen worden.

Auf dem Titulo steht aber NAZARINUS. Das deutest du als Reflex des Itazismus (frühestens spätes 2. Jhd.). Das heißt, du nimmst an, der Schreiber sei mit dem im Latein bereits eingeführten Wort NAZARENUS nicht vertraut gewesen und habe es quasi neu aus dem Griechischen, das er gehört, als NAZARINUS übernommen.

Dem kann ich folgen. Demnach hat der Schreiber das Wort offensichtlich aus dem gehörten Griechischen übernommen, d. h. die Grundform muss für ihn das Griechische gewesen sein. Dann stellen sich mir allerdings zwei Probleme:

- Warum endet dann die griechische Entsprechung von NAZARINUS auf -ΟΥΣ statt auf -ΟΣ?

- Warum steht dann in der griechischen Entsprechung ausgerechnet ein Ε und kein Η oder meinswegen auch ein Ι?

Dazu eine Anekdote: Ich habe mal, als ich Sprachassistent auf Island war, mit meinen Schülern Galgenmännchen gespielt. Sie hatten sich auf ein Wort geeinigt, das ich erraten musste. Ich wollte ein E raten. Meine Schüler haben mein gesprochenes E nicht verstanden und als I interpretiert, obwohl wir ja sonst auch deutsch sprachen.

»Was muß man denn in der Kirche ›machen‹? In den Gottesdienſt gehen und beten reicht doch.«

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Mehrere „Fehler“, Clemens, mehrere, und zwar gegensätzliche, von einander ausschließenden Gründen verursachte.Clemens hat geschrieben:Daher verstehe ich nicht: Warum hängt ihr einen Schreibfehler des Titulus-Schreibers so

hoch?

(Noch einmal zu den Versuchen, das I in NAZARINUS als rein zufällig zu erklären, einfach mal so aufs Brett geplumpst, weshalb auch immer: Das ist, als täte ein Schäfer, den du beim Besteigen seines Schafs ertappst, ganz überrascht und wunderte und entschuldigte sich, zur Rede gestellt, dergestalt, daß er ungebildet sei und das kaum unterscheiden könne und seine Frau ohnehin ganz ähnlich aussehe und manchmal auf der Wiese herumstehe.)

Wenn keiner was Neues bringen kann, ist zur philologischen Seite eigentlich alles gesagt. Dann wären der archäologische und der historische Befund aufzuarbeiten.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

- Robert Ketelhohn

- Beiträge: 26022

- Registriert: Donnerstag 2. Oktober 2003, 09:26

- Wohnort: Velten in der Mark

- Kontaktdaten:

Re: Titulus Crucis

Grüß Gott, Marion! Schon wach?taddeo hat geschrieben:Credo quia absurdum est dürfte auch beim Titulus Crucis die einzig sinnvolle Handhabung sein, auch wenn ich niemandem das Hobby streitig machen will, sich in die philologischen Probleme der Inschrift zu vertiefen. Zweifelhaft würde die Echtheit für mich erst, wenn KEINE Fehler drin wären.

Propter Sion non tacebo, | ſed ruinas Romę flebo, | quouſque juſtitia

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.

rurſus nobis oriatur | et ut lampas accendatur | juſtus in eccleſia.